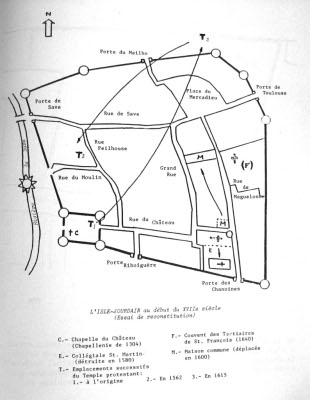

Chef-lieu

de la seigneurie devenue comté au XIVe siècle, L'Isle-Jourdain

a reçu vers la fin du XIIe siècle des coutumes dont l'exemplaire

consulaire est encore conservé aux archives départementales

sous une reliure de bois (poustètes) aujourd'hui refaite. Elle

fut administrée successivement par des prud'hommes, remplacés

par treize consuls, réduits à sept puis à quatre

(1484). Elle appartenait au XVIIIe siècle à l'élection

de Lomagne et au diocèse de Toulouse.

Devenue

chef-lieu de district sous la Révolution, et aujourd'hui chef-lieu

de canton, diocèse d'Auch, la commune compte parmi ses maires

les plus récents qui se sont succédé, depuis le

XXe siècle, Emile Thoulouse, Jean Ningres, les Barthélémy

père et fils, Joseph Délieux, Marius Campistron, Michel

Ghirardi, Louis Aygobère et Alain Tourné.

La

ville dispose d'une gendarmerie depuis la Révolution. Cette gendarmerie,

autrefois à cheval (cinq hommes hébergés avec leurs

chevaux dans l'ancien couvent des Cordeliers), s'est déplacée

rue Lafayette pour loger actuellement en bordure de la ville au faubourg

de Toulouse. Enfin, elle est le siège d'une caserne de Pompiers

dont le corps couvre tout l'est du département : elle fait suite

au premier pompier placé sous contrat en 1718 en tant que charpentier

de la mairie. L'acte stipule en outre qu'il "sera obligé

en cas d'incendie lorsqu'il sera appelé de courre au feu pour

tâcher de l'éteindre". Beaucoup plus tard (1940) une

brigade est née et s'est développée à la

suite de l'incendie de La Gavarre. Elle occupe de nos jours la deuxième

place par ordre d'importance dans le département.

Une

anecdote pour terminer. Durant la bataille de Toulouse de 1814, des

anglais passèrent par la ville. Ils accompagnaient en particulier

un chariot qui transportait une partie de la paye des soldats. Ils firent

halte sous les couverts de la place Gambetta (appelée alors place

du Mercadieu), et tandis qu'ils s'étaient réfugiés

pendant un orage dans un estaminet proche, des individus pillèrent

le chariot. C'est là, dit-on, l'origine de certaines fortunes

lisloises dont on pouvait désigner les bénéficiaires

encore au siècle dernier...